皆さん、こんにちは。

暑さで少しへたばっておりますが、こんな僕でも関わって頂ける企業様、経営者様、行政の方がいらっしゃるので食事をベースに体調管理しながら、日々大量の汗(冷や汗も少し。。)を書きながら、良い選択を心がけながら活動しております。

Gマークの2次審査が来週(8/5~8/8)と迫ってきておりまして、今回応募した大手車系企業様とのコラボレーション製品がどうなるか?せっかくなので受賞したいですね。。

それと、今年の秋はJMS(ジャパン・モビリティ・ショー)があります。またこの時期にはデザインイベントが盛り沢山でして今年は、僕に講師やファシリテーターの依頼が多いですね。。なんでだろう。。。

ですが、毎年何からの講師やデザインインベントのご招待を受けますが、僕自身、いつも不安に感じるのは「デザイナーの考え方って実際、参加している企業さんなどに本当に役に立つのか?」ということです。

今回は「毒と愛」の気持ちで客観的に書こうと思うので、どうかお許しください。。。汗

■もう“自己満足の祭典”は終わりにしよう

「デザイン思考を経営に」「これからはデザイン経営の時代」

—— そんな言葉に期待して、セミナーに参加した経営者の皆さん、満足できましたか?

おそらく多くの人が、こう感じているはずだ。

「で、結局どうすればいいの?」

結論から言わせてもらうと。

今、日本で開催されている多くのデザインイベントは、企業にとってほぼ意味がないのではないか?

むしろ、デザインの価値を誤解させ、現場の信頼を遠ざけている。

その原因は、「利己的なデザイン業界の構造」にあるような気がするのは僕だけ?

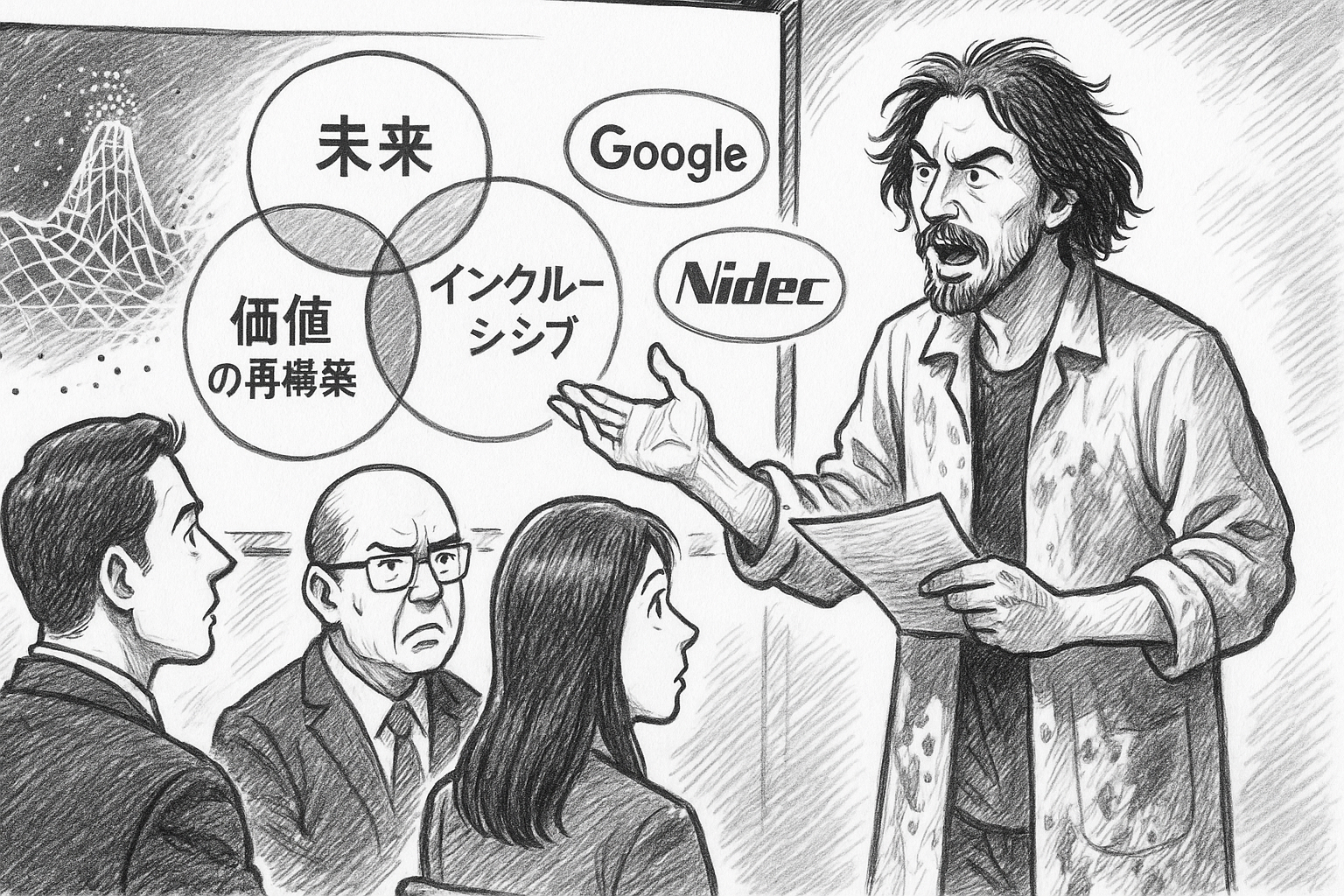

■スライドに並ぶのは、絵空事ばかり

セミナーでよくある光景。。。。

スライドには、見た目の美しいコンセプト図、抽象的なキーワード、そして謎の専門用語(和製英単語多し)。。。

「未来」

「共創」

「価値の再構築」

「インクルーシブな発想」

……どれも耳ざわりは良いが、現場で何に使えるのかは一切語られない。

さらに追い打ちをかけるように、登壇者が取り上げるのは。。。

AppleやGoogle、Nidecのような大企業の成功事例。

「Appleのデザイン戦略は…」

「Googleはデザイン思考を全社に…」

「Nidecはデザイン経営でV字回復を…」

——いや、それ、ウチの会社と何の関係がある?

人も金も時間も足りない中小製造業にとって、そんな話はまるで“異世界ファンタジー”。

そんな現実離れした話を聞かされて、「デザインってすごいでしょ?」と言われても、

共感も納得も、何も残らない。

反面、デザイナー側は「日本企業はダメだな。。。デザインを理解できない。。」と愚痴をこぼす。

成功する手段を語れるのだから、それ実際に見せて体験させてよ。。というのが受けての気持ち。。。

■どうすれば、企業の役に立つデザインイベントになるのか?

答えは明確だ。

利他的に、企業の「変わりたい」に寄り添うこと。

そのために、イベントの設計自体をゼロから見直す必要があるでは?

■本当に価値あるセミナーのつくり方

① タイトルは“企業の言葉”で語れ

- ❌「デザイン思考で組織を変革しよう」

- ✅「製品が選ばれない理由と、“見えないデザイン”の使い方」

抽象語は信用されない。

“課題と成果”が見えるタイトルにすること。

② プログラムは“実務に落とす構成”にしろ

| セクション | 内容 |

|---|---|

| 導入 | 「なぜ製品が売れないのか?」から始める |

| 事例 | Before/Afterの実例と数値をセットで |

| 体験 | 自社製品を“選ばれる理由”で再定義するワーク |

| 翌日実践 | 「明日からできる3つの行動」を渡す |

③ 講師は“口より手が動く人”を選べ

理想はこういう人:(ここ大事ですし、僕自身そうありたい)

- 中小企業の泥臭い現場を10年以上支えてきたデザイナー

- 「売れる商品」を陰で支えた無名の実務家

- 見た目よりも“現場の流れ”を変えてきた人

華やかな美大、企業経歴より、現場に刺さる言葉を持つ人が価値ある講師だ。

■デザインの本質は「思いやりの構造化」

デザインとは、決して“美しさ”の追求ではない。

本質は、「他者の困りごとに気づき、それを構造化して解決する思考の道具」だと思う。

つまり、

利他的な姿勢なしに、デザインは社会に機能しない。

経営者や現場の人が「なるほど、それならやってみよう」と思えるまで翻訳して届けてこそ、初めて“デザインの価値”は生まれる。

■まとめ:もう、独りよがりなセミナーはやめよう

企業に届かない話は、どれだけ高尚でもただの独り言だ。

これからのデザインイベントは、

- 自己満足ではなく他者貢献

- 思想ではなく実装

- 語るより、気づかせる

この原則を持たなければ、企業はもう二度と足を運んでくれないであろう。

デザインを本当に“社会の言語”にしたいなら、

まずは企業の現場に耳を澄ますことから始めよう。

そのためには、こんな体験もさせていただくのがいいですよ。w

登 拝